Ob beim Logo, auf einer Website oder in einer Recruiting-Kampagne: Farbe und Typografie gehören zu den stärksten Werkzeugen im Branding. Sie fallen bereits vor den eigentlichen Inhalten auf und sind die ersten visuellen Eindrücke, die Konsument*innen gewinnen. Doch wie stellt man sicher, dass sie im Einklang wirken und eine Marke wirklich in ihrem Kern widerspiegeln?

Warum Farbe und Typo so entscheidend sind

Farbe löst unterschiedliche Assoziationen aus und transportiert Emotionen: Rot signalisiert Energie oder Gefahr, Blau vermittelt Vertrauen, Grün steht oft für Nachhaltigkeit. Diese Assoziationen sind tief in uns verankert und beeinflussen unbewusst, wie wir eine Marke wahrnehmen.

Typografie gibt der Marke eine Stimme und entscheidet, wie sie klingt, noch bevor der Markenname gelesen wird. Eine serifenlose Schrift wirkt modern und klar, eine Serifenschrift eher seriös und etabliert. Typo ist wie der Tonfall deiner Marke und prägt ihre Persönlichkeit.Das Zusammenspiel entscheidet, ob eine Marke stimmig und wiedererkennbar wirkt oder ob ungewollt ein Bruch entsteht, der Verwirrung stiftet.

Dos & Don’ts im Zusammenspiel von Farbe und Typo

Dos

Kontrast bewusst nutzen

Eine klare Typo braucht nicht immer knallige Farben. Ein zurückhaltendes Farbschema kann gerade durch eine markante Schrift stark wirken.

Psychologie berücksichtigen

Farben emotionalisieren, Typo rationalisiert. Beides sollte die gewünschte Markenbotschaft unterstützen.

Reduktion statt Überladung

Weniger ist mehr. Eine starke Farbpalette mit zwei bis drei Akzenten und maximal zwei gut aufeinander abgestimmte Schriftarten reichen in den meisten Fällen völlig aus.

An CI-Guidelines halten

Wenn bereits ein Corporate Design existiert, sollten Farben und Schriften konsequent eingesetzt werden. Nur so entsteht ein einheitliches Unternehmensbild über alle Kanäle hinweg.

Don’ts

Trends unreflektiert übernehmen

Nur weil Neonfarben oder Retro-Schriften gerade „in“ sind, heißt das nicht, dass sie zur Markenidentität passen. Im Gegenteil – oft ist es ein Vorteil, eine eigene visuelle Sprache zu entwickeln. So wird eine klare Identität aufgebaut, die Wiedererkennungswert und langfristig Bestand hat.einschränken – und damit auch die Zugänglichkeit. Gerade im öffentlichen Bereich (Schulen, NGOs, soziale Einrichtungen) ist Barrierefreiheit kein „Nice to have“, sondern ein Muss.

Barrierefreiheit vergessen

Zu geringer Farbkontrast oder überdekorierte Typo können die Lesbarkeit massiv

Tipps aus der Praxis

Testen, testen, testen

Farben und Schriften nie isoliert betrachten. Erst in Kombination (z. B. auf Website-Layouts oder Social-Media-Posts) zeigt sich, ob das Zusammenspiel funktioniert.

Kontraste überprüfen

Mit Tools wie dem WCAG-Checker lässt sich schnell feststellen, ob Schrift und Hintergrund barrierefrei kombinierbar sind.

Flexibilität einplanen

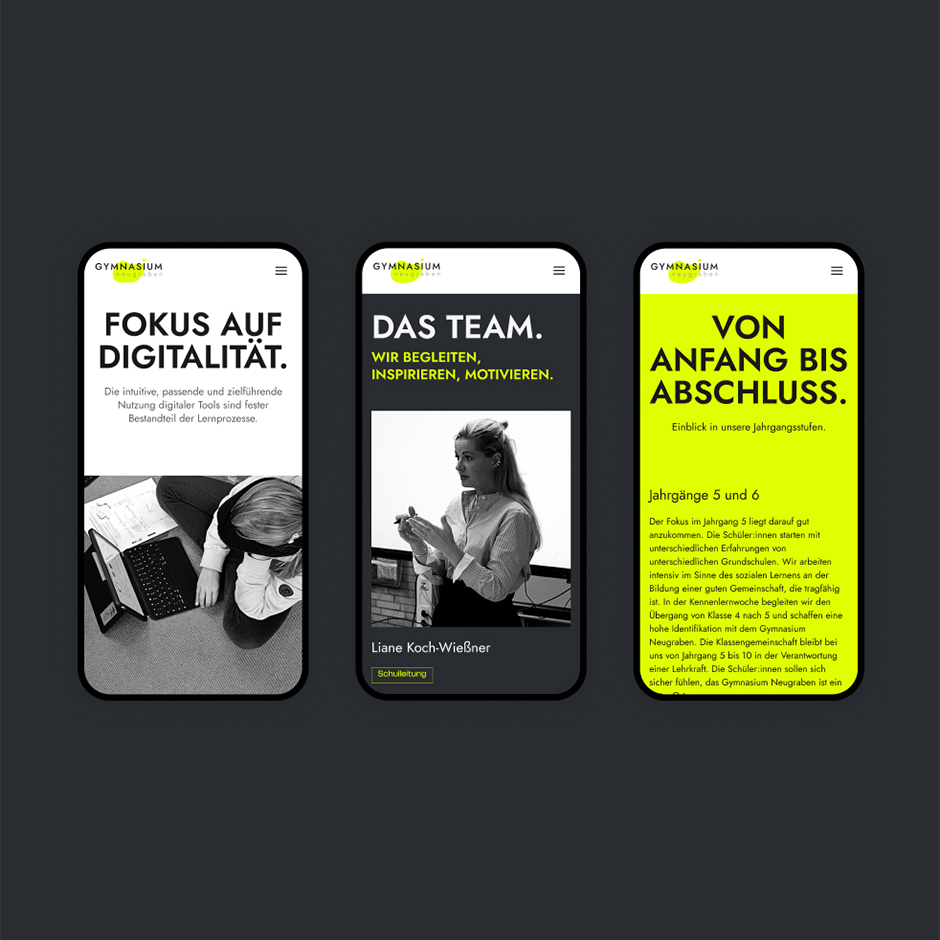

Eine Schrift-Farb-Kombi sollte sowohl auf großflächigen Plakaten als auch auf kleinen mobilen Displays funktionieren.

Mut zur Eigenheit

Starke Marken erkennt man oft daran, dass sie auch nur durch ihre Farbe oder Typo wiedererkennbar sind (man denke an Telekom-Magenta oder die Typo von Nivea). So etwas entsteht nicht zufällig, dahinter steckt immer ein klarer Gestaltungsprozess: Strategie, Visionen und ein professioneller Blick, die sie in die Realität übersetzen. Genau das macht eine Marke langfristig unverwechselbar und nachhaltig gut.

Fazit

Farbe und Typografie sind keine Einzelspieler, sie sind der Grundstein einer Marke. Das Ziel im Branding sollte immer sein, dass beides die Markenidentität klar, konsistent und einprägsam transportiert.Besonders wichtig: CI-Guidelines einhalten und Barrierefreiheit mitdenken. Nur so entsteht ein durchgängiges, professionelles und inklusives Erscheinungsbild. Und das überall, ob im Web, im Recruiting oder in der klassischen Kommunikation.